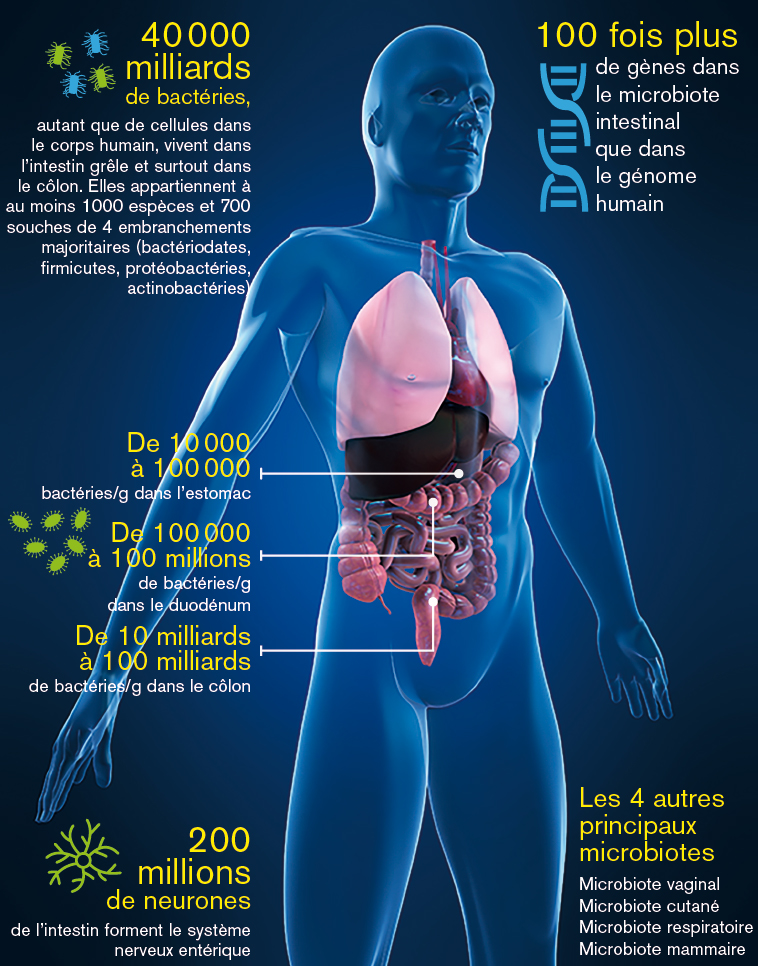

L’intestin pilote la majeure partie de notre immunité. Il possède aussi de nombreux neurones, produit des hormones, des neurotransmetteurs et communique directement avec le cerveau. Dire que l’état psychologique et la digestion sont liés semble évident.

Cela fait pourtant peu de temps que la science occidentale moderne le reconnaît. En 2008, on comptait à travers le monde 500 publications scientifiques consacrées au microbiote. Depuis, c’est l’explosion : 2 200 en 2012, 4 500 en 2015, sans compter les nombreux ouvrages de librairie et les articles de vulgarisation. De nouvelles études ne cessent d’être publiées et s’intéressent à l’influence des bactéries intestinales sur les maladies inflammatoires, l’obésité, le diabète ou encore les allergies.

Autant de pathologies qu’on ne relie pas à l’intestin au premier abord. La recherche se penche aujourd’hui sur les maladies psychiatriques. On a constaté, chez l’animal puis chez l’homme, que le niveau d’anxiété varie selon la proportion de certaines classes bactériennes. La dépression, les troubles bipolaires, l’autisme, les maladies neurodégénératives, les troubles du comportement, la fibromyalgie et la fatigue chronique sans origine connue, ont en commun un écosystème intestinal perturbé.

La dépression parmi les maladies inflammatoires ?

Les états dépressifs sont associés à une augmentation de la production de cytokines, molécules médiatrices de l’inflammation, par l’ensemble de l’organisme et pas seulement au niveau cérébral. La libération excessive de cytokines par les globules blancs macrophages est proportionnelle au score de l’échelle Hamilton, qui évalue la gravité d’une dépression. Les anomalies immunitaires sont flagrantes dans les dépressions résistantes aux traitements. Des niveaux élevés de TNF-alpha constituent un facteur de prédiction d’une non-réponse aux antidépresseurs. Les taux d’interleukine (1, 6 et 8) et de TNF-alpha ont été mesurés dans le liquide cérébrospinal des personnes ayant fait une tentative de suicide. Ils étaient significativement plus élevés que dans la population normale.

L’inflammation conduit-elle à la dépression, ou bien est-elle simplement un désordre biologique conséquent de la dépression ? Pour certains scientifiques, la première option ne fait aucun doute depuis que des essais cliniques ont montré que l’administration de cytokines à des personnes non déprimées provoque des symptômes dépressifs, lesquels disparaissent aussitôt l’arrêt de la prise. Plusieurs publications scientifiques identifient une enzyme, l’IDO, comme étant impliquée dans la genèse de la dépression. Elle perturbe la synthèse de sérotonine, la fameuse hormone du bonheur qui fait défaut aux dépressifs. Plus encore, elle contribue directement au climat inflammatoire général de l’organisme. Plusieurs cytokines, dont l’interféron, stimulent cette enzyme IDO.

Les phénomènes physiologiques observés laissent penser à un épuisement immunitaire suite à un phénomène de réponse chronique puis auto-immune. Laprésence d’anticorps dans le sang des personnes dépressives, associée à une augmentation des cytokines, semble aller dans ce sens. La question qu’on doit alors se poser est : contre quoi l’immunité se défend ? Pour le Dr Jean-Pierre Willem, « la dépression peut avoir pour origine et comme facteur d’entretien une dysbiose ou une inflammation d’origine digestive, de même que toutes les maladies inflammatoires et auto-immunes ». Sachant cela, les signes de troubles digestifs tenaces et anciens, de même que les antécédents familiaux, chez une personne dépressive doivent éveiller les soupçons du soignant.

C’est le cas d’Hélène, 36 ans, qui vient consulter pour un état dépressif ancien s’aggravant de manière linéaire, associé à un état anxieux avec épisodes paroxystiques. Elle mentionne par ailleurs des compulsions alimentaires et elle a connu un épisode anorexique dix ans plus tôt. Elle se plaint d’une alternance diarrhée-constipation et de douleurs abdominales fréquentes. Elle enchaîne les épisodes infectieux de la sphère ORL, dont le caractère aigu conduit au recours régulier aux antibiotiques.

Un bilan sanguin spécialisé révèle un taux élevé de LPS (une endotoxine bactérienne) ainsi qu’un taux extrêmement bas d’oméga-3, ces acides gras indispensables à la communication cérébrale. Ce qui est terrible dans l’hyperperméabilité intestinale, c’est l’inversion de polarité des cellules endothéliales qui fait que les nutriments sont difficilement absorbés tandis que le passage des toxines est facilité. Le cerveau de la personne se retrouve ainsi à la fois carencé et encrassé. Après quelques mois de traitement naturel renforçant l’intestin et l’immunité (huiles essentielles, plantes, probiotiques et complexe micronutritionnel), les épisodes infectieux cessent et Hélène retrouve un sourire que ses proches n’avaient pas vu depuis des années.

Une relation complètement nouvelle avec le monde bactérien

Le 20e siècle a été marqué par les antibiotiques qui, en dépit d’excès et de maladresses dans leur utilisation, ont sauvé de nombreuses personnes des maladies aiguës. Je pense que le 21e siècle sera celui de la domestication des bactéries. Nous allons apprendre à restaurer et à maintenir l’équilibre des écosystèmes, dont la maladie ou la santé sont la conséquence. L’immunité, ce n’est pas seulement se défendre contre des ennemis nécessairement venus de l’extérieur. Le système immunitaire est avant tout un système de communication, une intelligence collaborative disséminée dans tout l’organisme. Il est le siège d’un échange permanent de gènes et de médiateurs entre bactéries et cellules. L’être humain ne saurait rester en bonne santé sans nouer des alliances avec les micro-organismes.

Les bactéries, longtemps traquées comme responsables des maladies, sont à présent étudiées pour leurs bienfaits. Des équipes de chercheurs aux quatre coins du globe s’affairent à identifier les souches susceptibles de nous aider dans chaque type de pathologie, ainsi que les conditions favorables à leur maintien. Il est désormais question de psychobiotiques, c’est-à-dire des souches de bactéries probiotiques ayant une influence sur l’humeur et le comportement. Surmonter la complexité des interrelations entre l’alimentation, l’environnement, le microbiote et nos cellules reste encore une gageure.

Une autre approche prometteuse est la transplantation de microbiote. L’image est peu ragoûtante puisqu’il s’agit de collecter chez un donneur sain de la matière fécale qui, après avoir subi un traitement particulier, est réintroduite par voie rectale dans le côlon du receveur. Acquise sur modèle animal, où elle permet des changements de comportement reproductibles à volonté, la technique est actuellement à l’essai sur l’homme, avec de premiers résultats encourageants notamment sur des maladies de Crohn. En Europe, l’équipe du Pr Patrice CANI travaille sur les troubles métaboliques et l’obésité, depuis qu’il a été démontré que certaines bactéries sont responsables d’une absorption calorique trop efficace.

L’influence du monde bactérien sur la sphère psychologique n’est plus une hypothèse. Chez l’animal, l’injection de LPS, une toxine bactérienne, modifie le comportement d’exploration spatiale ainsi que l’appétit, en mobilisant des schémas du système nerveux central. Chez l’homme, l’exposition aux endotoxines induit un certain nombre de symptômes psychiatriques. Alors demain, peut-être soignerons-nous les dépressions sévères en remettant à neuf le microbiote intestinal.

Des aliments qui posent un sérieux problème

L’alimentation moderne, excessivement transformée et dénaturée, est mal reconnue par l’écosystème intestinal. Le gluten de blé et les protéines de lait de vache sont très souvent incriminés. Le microbiote et les enzymes digestives ne parviennent pas à les transformer correctement pour les rendre assimilables. Ces réactions incomplètes agressent la muqueuse intestinale qui, à la longue, perd son intégrité et laisse entrer des molécules n’ayant pas vocation à se retrouver dans le sang. Or, cela favorise les phénomènes inflammatoires qui peuvent toucher toutes les régions de l’organisme. Depuis 2008, plusieurs équipes de recherche ont confirmé que des cytokines produites en dehors du cerveau parviennent à y entrer.

Une équipe de chercheurs (parmi lesquels le Dr Roger Mussi qui a écrit dans les colonnes de Bio-énergie) a découvert que des allergies retardées de type III pouvaient entretenir des troubles du comportement alimentaire. J’ai moi-même eu un cas flagrant en cabinet. Claire, 23 ans, est atteinte de boulimie et d’un état dépressif qui perdure malgré les antidépresseurs successifs. La digestion est laborieuse et le transit très difficile depuis longtemps.

La psychothérapie n’apporte aucun bénéfice significatif. En séance, la patiente semble ailleurs. La sensation de brouillard dans la tête qu’elle décrit se lit sur son visage. Des analyses bionutritionnelles révèlent des taux records d’IgG au blé et au lait de vache, trop élevés pour apparaître sur le graphique. Le profil d’acide gras est complètement déséquilibré, avec un taux d’oméga-3 très bas. On comprend mieux l’échec des traitements. Découvrir les preuves de causes biologiques dans sa pathologie est une grande bouffée d’oxygène pour Claire qui se croyait folle. Les mesures micronutritionnelles et le régime d’éviction alimentaire en place, en l’espace de trois mois elle se resocialise et se montre plus impliquée dans la psychothérapie.

On a tendance à s’imaginer qu’une fois l’aliment digéré tout va bien. Pourtant, si un nutriment mal reconnu est entré dans la circulation, le système immunitaire va réagir et mobiliser des moyens de défense et d’élimination comme s’il s’agissait d’un ennemi, même si nous n’en percevons pas immédiatement les symptômes ou si nous ne faisons pas le lien avec ces symptômes. Consommer régulièrement des aliments auxquels nous sommes intolérants sans le savoir revient à entretenir une infection chronique. Et lorsque nous sommes malades, nous ne sommes pas psychologiquement très performants.

En France, les tests qui permettent de diagnostiquer ces intolérances ne sont pas reconnus par l’Académie de médecine et ne sont pas remboursés. Ils le sont pourtant aux États-Unis et dans certains pays d’Europe. Reconnaître leur validité revient à reconnaître qu’il existe effectivement un problème avec certains aliments courants et ce n’est pas bon pour le commerce. Le blé moderne, pour répondre aux exigences de rendement, a subi de nombreux croisements d’espèces et hybridations. Sans parler des nombreux additifs alimentaires, qui sont des perturbateurs endocriniens. Les premières cellules touchées sont celles de l’intestin, ce qui favoriserait dès la vie intra-utérine le développement des pathologies digestives et des troubles métaboliques. Nous n’avons aucune idée des conséquences à long terme sur la santé publique.

Des maladies jusqu’ici considérées comme exclusivement psychologiques

Nous autres occidentaux sommes habitués à distinguer les maladies mentales des maladies physiques. Or, les découvertes en immunologie ces deux dernières décennies remettent profondément en cause cette distinction. Je ne dis pas que les maladies mentales ont principalement une cause biologique, mais que les mécanismes biologiques qui ont été découverts doivent être intégrés dans l’étiologie des maladies mentales, soit comme étant une des causes possibles, soit comme facteur de maintien.

C’est le cas des troubles du comportement alimentaire (anorexie, boulimie, hyperphagie, compulsions…) On reconnaît désormais l’importance des facteurs environnementaux, susceptibles de perturber durablement les mécanismes de régulation de la prise alimentaire. Dans la boulimie, où l’aliment devient une drogue, on a observé dans le sang la présence de substances opioïdes qui ont pour origine des aliments mal dégradés. Lorsqu’il existe une hyperperméabilité, des fragments protéiques (peptides) se retrouvent dans la circulation et peuvent aller jusqu’au cerveau. De par leur structure moléculaire analogue à certains dérivés morphiniques, ils se fixent sur les récepteurs opiacés, favorisant les comportements addictifs.

On a retrouvé aussi des anticorps dirigés contre le neuropeptide αMSH, présent dans la cascade de signalisation de la satiété. Il se trouve que la protéine ClpB, produite par les bactéries intestinales, ressemble fortement à αMSH. Du fait de cette ressemblance, l’hormone de satiété peut devenir la cible des anticorps. Ces réactions sont directement liées à la composition du microbiote et à l’intégrité de l’intestin. Les niveaux sanguins des anticorps sont en corrélation avec les scores d’évaluation psychologique EDI-2 des anorexiques et boulimiques. Cette découverte confirme les facteurs de risque connus pour l’apparition des TCA : stress, infections et régimes amaigrissants. Le Pr Sergueï Fetissov, qui dirige ces recherches, travaille à la mise au point d’un test sanguin fiable et d’un traitement pour neutraliser la protéine.

Dans le cas de l’autisme, c’est un revirement de paradigme à 180° auquel nous assistons. Les évolutions scientifiques récentes convergent dans le sens de causes biologiques majeures. Selon l’Autism Research Institute aux États-Unis, « le tableau clinique et biologique pour une nette majorité des enfants autistes laisse apparaître des troubles intestinaux, une vulnérabilité aux agressions microbiennes, des intolérances alimentaires, des carences nutritionnelles et une intoxication aux métaux lourds. » Des désordres du système immunitaire, comme par exemple des variations des taux sanguins de lymphocytes B et de Natural-Killer, pourraient, selon les chercheurs, être associés à l’inflammation cérébrale observée chez les enfants autistes au niveau du cervelet.

En 2013, une équipe de l’Université de Californie a identifié des anticorps dirigés contre des protéines cérébrales et qui empêchent le cerveau du fœtus de se développer normalement, ce qui constitue une réaction auto-immune à part entière. En 2012, des chercheurs de l’université Columbia ont observé que le microbiote des enfants autistes est différent de celui des autres enfants, sans pour autant parvenir à savoir si cette différence est une cause ou un effet de l’autisme. Il est vrai que les enfants autistes présentent une vulnérabilité aux infections nettement plus marquée que les autres enfants. Par ailleurs, il s’agit souvent d’infections chroniques. Dans l’ensemble, les enfants autistes sont souvent malades et la prise fréquente d’antibiotiques n’arrange rien.

Une dimension à intégrer d’urgence dans l’accompagnement

Ces découvertes devraient fortement interpeller les professionnels de la santé mentale. Mais la plupart sont encore trop préoccupés par les théories psychopathologiques pour s’intéresser aux découvertes d’autres disciplines scientifiques qui touchent pourtant leur domaine. Lorsque l’organisme subit une agression microbienne, vous ressentez des troubles de l’humeur, vous dormez mal et vous manquez d’appétit. Pourtant, il ne vous viendrait pas à l’esprit de traiter la grippe par une psychothérapie. C’est peut-être ce que nous faisons lorsque nous psychiatrisons des gens qui, bien avant les tourments de leur vie affective, souffrent d’un état immunitaire qui perturbe leur fonctionnement cérébral de manière chronique. Les psychothérapies vont devoir apprendre à composer avec les approches biomédicales et nutritionnelles.

Dimitri Jacques.

Dimitri Jacques exerce la naturopathie et la psychothérapie. Il est formateur en micronutrition auprès d’entreprises du secteur santé. Auteur d’ouvrages, engagé dans des associations de prévention en santé mentale, il se passionne pour l’étude des liens entre esprit et biologie.

Retrouvez ses articles sur : www.alimentation-emotions.com

Et son livre : De l’intestin aux maladies psy – Editions Quintessence